La religion industrielle : du monastère à l'usine

Publié le mercredi 6 décembre 2017 . 3 min. 09

3 min. 09

Dans l’Avenir d’une illusion, Freud s’exprimait en ces termes: « Si vous voulez faire disparaître la religion de notre culture européenne, ce ne peut être qu’au moyen d’un autre système de doctrines, qui reprendrait toutes les caractéristiques psychologiques de la religion : le sacré, la rigidité, l’intolérance, la même interdiction de penser pour se défendre. »

Pour Pierre Musso, cet autre système de doctrine porte un nom : l’industrie. Quand on parle d’industrie à quoi devons-nous penser, et bien il faut faire comme si nous pensions à une religion. La religion industrielle justement. Dans cette longue enquête très documentée, et fort bien illustrée de nombreuses gravures et peintures anciennes, du Monastère à l’usine en passant par la manufacture, il n’y a qu’un pas qui mène, non à la sécularisation de la religion qui n’a jamais eu lieu, mais au fonctionnement proprement religieux, et non reconnu comme tel, de l’industrie. Pour défendre cette thèse pour le moins singulière il s’appuie notamment sur les travaux de Pierre Legendre qui dans Dominium Mundi, montrait que le discours sur l’industrie et le management est au cœur de la foi de l’homme occidental. Celui-ci s’est construit peu à peu depuis le XIIème siècle en de nombreuses phases, intensifiées depuis la Révolution française, phases qui donnent la structure et toute la saveur cette enquête de Pierre Mussot.

Mais y a plusieurs thèses dans ce livre. La plus réfutable est lorsqu’il déclare que cette nouvelle foi en la religion industrielle est comme le faux nez d’un « nouveau christianisme technoscientifique ». Il y voit l’extension d’une figure christique de l’incarnation comme si le « corps-chef du manager » et le corps de l’ouvrier-Christ, pour rependre ses expressions, étaient en quelque sorte les nouveaux pasteurs de ce culte postmoderne. Comme si l’Entreprise était en quelque sorte le dernier avatar du romano-christianisme. Or il faut répondre ici que, loin de se brancher sur quelque notions de théologie chrétienne que ce soient, la révolution managériale s’est est allé dans un sens opposé. Jamais plus elle ne s’interroge sur le question du « pourquoi » mais en concentre son effort sur la question du « comment ». Pierre Musso de citer à contre-emploi Gilles Deleuze, auteur ne pouvant guère être accusé de prosélytisme chrétien : « ce qui nous intéresse » expliquait-il dans ses entretiens avec Claire Parnet, « c’est comment quelque chose marche, fonctionne, quelle machine ».

Notons cependant que cette généalogie de la religion industrielle, de la part de l’un des meilleurs spécialistes de la pensée d’Henry de St Simon, est convaincante sur un point qui est en effet de première importance : nous devons penser la gestion autrement qu’avec les catégories du sacré. Ces catégories, ces vertus quasi-théologales, qui ont pour nom rendement, gouvernance ou leadership. Comme il existe une herméneutique des textes religieux, un art critique de l’interprétation, nous devons faire exactement de même avec la « normativité » managériale secourues par les livres de management.

Ce regard critique et historique est celui dont les sciences de gestion ont plus que jamais besoin pour ne pour plus être considérées comme des techniques performantes assistées par ordinateur, mais une pratique éthique et politique qui reconnaît son système de contraintes, pour mieux le dépasser.

D'APRÈS LE LIVRE :

|

La Religion industrielle: Monastère, manufacture, usine. Une généalogie de l'entreprise

|

Les dernières vidéos

Management et RH

Les dernières vidéos

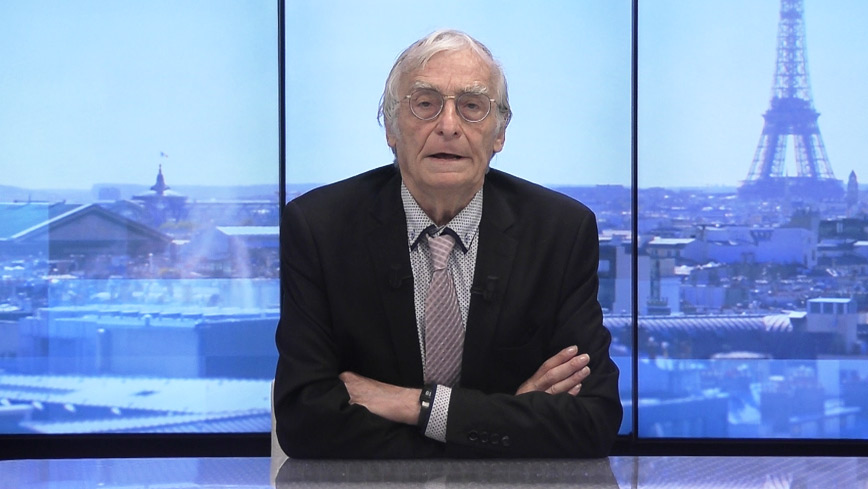

de Ghislain Deslandes

LES + RÉCENTES

LES INCONTOURNABLES

-6494.jpg)