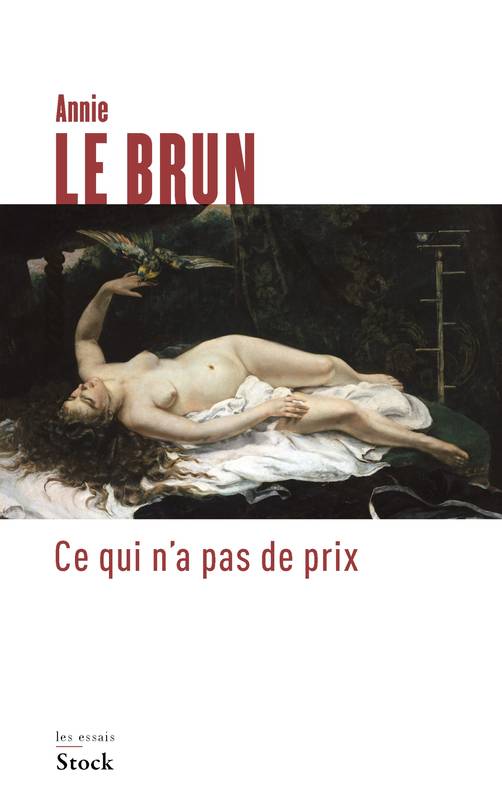

Ce qui n'a pas de prix : l'art et l'argent

Publié le mardi 23 avril 2019 . 4 min. 04

4 min. 04

« La laideur se vend mal ». Avec cette phrase dont il a fait un livre, Raymond Loewy le fondateur du design industriel, semble attester d’une évidence. Sans un constant effort d’esthétisation des produits de la part de celles et ceux qui les conçoivent et les promeuvent, ils sont laids et se vendent mal en effet. L’équation esthétique est une exigence des temps présents.

Or dans son dernier livre Annie Le Brun ne paraît pas convaincue, c’est le moins que l’on puisse dire, par ces effets de saturation de nos sensibilités qu’imposent ce recours permanent à l’esthétique massive représentée par le design d’aujourd’hui. Il suffirait pour s’en rendre compte de « s’aventurer dans les dédales d’un de ces innombrables magasins voués à l’enfance » raconte-t-elle, « pour être saisis par la grossièreté des formes et des couleurs comme par la vulgarité des matériaux ». Inoculant ainsi à nos « rejetons », ajoute-t-elle, la laideur dont elle « les gave ».

Il faut dire que pour Annie Le Brun, cette grande critique littéraire restée fidèle au mouvement surréaliste, spécialiste du Marquis de Sade dont elle a présenté l’œuvre au Musée d’Orsay, nous sommes de plus en plus enclos dans des espaces où figurent trop d’objets et trop d’images -sorte de « signifiants sans signifié »-. Au point plaisante-t-elle que « ce ne sont plus des êtres mais des selfies qui voyagent ». Nos capacités d’émerveillement aussi bien que nos facultés d’analyse seraient ainsi comme alanguies, voire disparaitraient progressivement: « le passage de la quantité à la qualité ne se fait plus » écrit-elle encore, « la domination ne se réclame plus d’un système de valeurs mais prescrit une façon d’être déterminée par l’indifférence du nombre ». De telle sorte que nous ne sommes plus sensibles à rien, privés de nos capacités critiques, par effet, le plus souvent, de gigantisme. Elle en donne l’illustration avec la Chine qui offrira bientôt à Trêves, la ville natale de Marx, une statue de cinq mètres de haut de l’intellectuel allemand au prétexte « qu’un grand philosophe a besoin d’une grande statue ».

Selon notre auteur, les relations entre le monde des affaires et le monde de l’art sont loin d’être étrangères à cette évolution. Les artistes contemporains à la réputation planétaire tels Kapoor ou Koons seraient devenus d’abord des managers, ne faisant d’ailleurs pas eux-mêmes leur travail d’artiste mais le déléguant, et répondant à des commandes de personnes fortunées. Mais ils agissent aussi comme investisseurs industriels comme lorsque Kapoor s’est approprié le noir absolu, le Vantablack qui a la particularité d’ingérer presque intégralement la lumière, et que seul l’artiste peut désormais utiliser dans ses œuvres. En résulterait au final une « esthétique de parvenus » qui serait par son omniprésence et sa démesure en train de nous dérober de notre monde intérieur et un marché de l’art, finalement accaparé par quelques artistes, toujours les mêmes, et quelques donneurs d’ordre milliardaires, évergètes ou mécènes. Le tout au profit d’une cosmétisation globale du monde extérieur à laquelle nous ne parvenons plus à résister.

Face à cela, l’auteur nous suggère de nous remettre en quête de « ce qui n’a pas de prix », ainsi qu’indique le titre du livre. De résister coûte que coûte à la « liquidation de la nuit de l’incalculable », j’utilise là sa belle expression, à laquelle nous invite cette évolution menaçante de l’art contemporain.

Dans les organisations, la question de la beauté ne pourra donc nullement se résumer à placer quelques reproductions de tableaux dans les couloirs qui mènent à la salle de réunion, où nous attendent la suite de la série. Mais c’est la tâche d’un management sensible à la question esthétique que de s’interroger d’abord sur ce que la beauté peut faire, pour transformer effectivement les relations de travail.

Or, il me semble que c’est autour

de la notion de beau geste, plutôt

que de mots creux à la portée souvent dérisoires, que l’attention des managers

doit se tourner. Les beaux gestes, par la

remise en cause des normes et des pratiques qu’ils instituent portent en eux

une transformation bien plus radicale que la mise aux normes esthétiques de

l’ère du temps, quel qu’en soit le prix, du mobilier design de l’entreprise et

de ses bureaux.

D'APRÈS LE LIVRE :

|

Ce qui n'a pas de prix

|

Les dernières vidéos

Idées, débats

Les dernières vidéos

de Ghislain Deslandes

LES + RÉCENTES

LES INCONTOURNABLES

-6494.jpg)