Pressions déflationnistes et tensions budgétaires

Publié le jeudi 18 septembre 2014 . 3 min. 02

3 min. 02

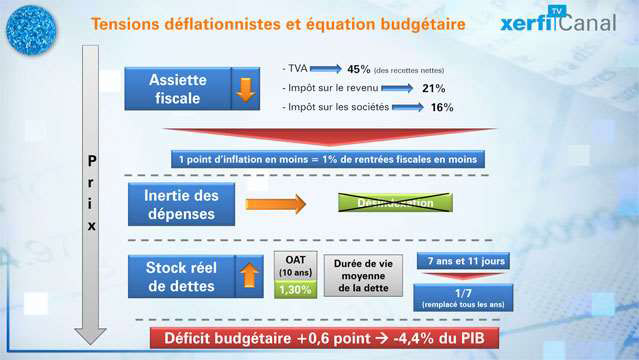

La faible inflation complique sérieusement l’équation budgétaire. Elle détruit d’abord mécaniquement de l’assiette fiscale. L’effet est direct pour la TVA qui est un pourcentage des prix des produits et des services. Et le manque à gagner est colossal car la TVA est de très loin le premier impôt en France : près d’un euro sur deux qui entre dans les caisses de l’Etat est de la TVA. Mais l’effet est aussi indirect. Faible inflation rime avec faible augmentation des salaires. C’est donc, cette fois ci, l’impôt sur le revenu qui est impacté, soit près d’un quart des rentrées fiscales. Il ne faut pas non plus oublier l’impôt sur les sociétés : les pressions déflationnistes pèsent sur les résultats des entreprises : la somme en jeu représente 50 milliards d’euros, 16% du total. De proches en proches c’est donc toute l’assiette fiscale qui se dérobe, et pour une inflation qui se réduit de 1 point, c’est 1% d’entrées fiscales en moins. Et face à ce quasi 1 pour 1 de perte de recettes, le gouvernement est confronté à l’inertie des dépenses. Des dépenses dont les plafonds ont été votés sur la base d’hypothèses de recettes et d’inflation de l’année précédente. Mais l’équation se corse encore lorsque le gouvernement est engagé dans un processus de consolidation et qu’il cherche à accroître ses dépenses à un rythme moindre que celui des recettes. Sa principale arme, celle de la désindexation de toute une série de prestations ou des salaires des fonctionnaires sur l’inflation devient inefficace Le gel du point de la fonction publique par exemple ne lui procure aucune économie supplémentaire par rapport à l’évolution spontanée des salaires en inflation zéro. Autrement dit, faire des économies en inflation zéro l’oblige à faire des coupes en niveau absolu… un processus bien plus difficile et conflictuel. Reste un troisième impact à prendre en compte : celui de l’appréciation réelle du stock de dette. Cela n’a, a priori, rien d’une évidence. En effet une inflation au plancher et des anticipations à marée basse, entrainent une baisse des taux. Et c’est un fait, avec des OAT à environ 1,30%, jamais la France n’a emprunté à si bon compte que ces derniers mois. Oui mais, il faut prendre en compte l’effet « calendrier ». La durée de vie moyenne de la dette négociable de l’Etat est actuellement de 7 ans et 11 jours. Pour faire bref, 1/7ème de la dette est remplacée chaque année. Ce n’est donc qu’une fraction de la dette française qui bénéficie des taux les plus bas. Pour le reste, le taux d’intérêt réel, c'est-à-dire une fois retranchée l’inflation, ce qui donne une estimation du véritable coût de l’emprunt, est beaucoup moins favorable. Et l’addition de ces mécanismes participe aujourd’hui grandement aux déboires budgétaires de la France : l’écart de 0,6 point entre l’inflation attendue cette année et celle effectivement constatée se paie cash et se retrouve pour moitié dans le nouveau dérapage de 0,6 point du déficit budgétaire désormais prévu à 4,4% du PIB. La faiblesse des prix, est bien une plaie pour les finances publiques.

Le Schéma, Pressions déflationnistes et tensions budgétaires, une vidéo Xerfi Canal

Les dernières vidéos

Comprendre

LES + RÉCENTES

LES INCONTOURNABLES

-6494.jpg)